Ada Udang di Balik Kata

revealed preferences and on not really being about what it says on the tin

(Warning on November 2024) This first post is a meandering, code-switching mess. Read if you want to, but prepare for a slog.

Setiap kata itu didefinisikan oleh kata lainnya, self-referential, sirkular, dan dipahami berbeda oleh setiap pribadi. “Biru!” teriak seseorang, dan seorang pujangga mungkin terbayang ranting morfologis kata itu macam “kebiruan” atau “haru-biru”, sedangkan seorang pelukis membayangkan selusin varian coraknya macam biru safir, biru laut, atau rona biru lucu yang ia dapat ketika mencampurkan kuning telur (disebut juga dengan tempera) dengan air dan pigmen biru dari Gramedia yang ia beli kemarin.

“Fakta menarik bro, tapi kenapa loe ngalor-ngidul gini?”

Pertama: Kata atau beberapa kata yang mempunyai maksud/makna tertentu kita bisa namakan sebagai istilah (terms → terminology).

Kedua: “Zenith”, misalnya, adalah istilah yang rakus mengambil ranah penafsiran: Ia Merek jam tangan, titik imajiner yang tepat berada di atas pengamat pada astronomi, dan bisa juga menjadi kata benda keren yang dipakai para Mahasiswa semester pertama Sastra Inggris (“the zenith of my power ‘tis but a trifle of my unrivaled ardor!”)

Ketiga: Maka sebuah kata, sebuah istilah, tidaklah baku. Ia dapat digerus oleh waktu, dihidupkan kembali oleh tren, dan dibuat lebih spesifik perandaiannya oleh selera. Begitu pula Bahasa. Begitu pula.. Makna.

“Oke, gue masih belom ngerti, tapi tentu makna itu ada, makna itu nyata?” gumam interlocutor tadi. 🤔

Untuk tujuan komunikasi, tentu harus ada. Jika tiap-tiap dari kita mempunyai penafsiran yang berbeda atas semua istilah, bagaimanalah kita bisa berkomunikasi?

Mari mengira-ngira bagaimana cara kita membakukan istilah “Biru”: Dengan batasan makna (“Panjang gelombang warna biru berada di antara 450 dan 500 nanometer”), kerangka konteks (“Gue komentar ‘birukan’ itu bukan referensi ke demo anak-anak PAN kemaren, bro”) atau dengan spektrum spesifisitas (“Biru safir itu gimana ya?”), and sure, by then we’ll have a working communicable definition pada konteks yang cocok. Tujuannya adalah agar biru yang ada di kepalaku terdefinisi mirip dengan biru yang ada di kepalamu, apalagi ketika dipadukan ke dalam sebuah kalimat, macam “Kemeja biru dongker milik Bapakku terburai menjadi duabelas bagian, dan bersamanya pula harapanku atas kita.”

Tapi yang disebut dengan “definisi” bukanlah soal logika saja. Makna, definisi, arti.. sebuah kata atau istilah akan memunculkan tautan ingatan, perasaan, like, how do you feel when you hear the name of your ex? Beberapa istilah, ungkapan, atau lirik lagu telah tertaut erat dengan sebuah memori, dan sulit untuk dilepaskan. Maka dari tiap-tiap individu, setiap kata atau istilah mempunyai “paketan makna” sendiri-sendiri. Sebuah gumpalan expérience indifférenciée yang berisi makna-KBBI, makna-emosi, makna-memori, makna-imajinasi, dan banyak makna lainnya yang terlalu tipis batasannya untuk disebut sebagai hal yang terpisah.

Bahasa bukanlah sesuatu yang solid! It’s a miracle that we can build civilizations by the virtue of our communicative ability. Adalah pula keajaiban bahwa kesepakatan maknawi dan kelancaran komunikasi ini tidak terjadi secara formal dan disengaja, melainkan emergen* dari proses interaksi manusia. Seorang anak membutuhkan waktu belasan tahun sampai bisa menggunakan ironi, metafora, dan hiperbola dengan mahir; teknik-teknik berbahasa yang secara harfiah cuman tentang memahami pernyataan “words can be like, not literal, dude.”

Itu baru komunikasi satu orang ke satu orang lainnya. Apa yang terjadi ketika kita scale up proses berkomunikasi ke tingkat komunitas? Yaitu satu-ke-banyak atau banyak-ke-banyak orang. Tentu lebih rumit proses maknawi istilah yang terjadi. Apalagi sebuah komunitas dengan sejarah yang berbeda dan dibangun dari first principles yang bertentangan. Contohnya? Ekonomi vs. Sosiologi. Mereka bidang ilmu, tapi bidang ilmu itu juga berperan sebagai komunitas, sekaligus Weltanschaaung.

Para Ekonom berkumpul di meja-meja konferensi dan konsultansi, kemudian bertukar ilmu, maybe have a little bit of an entanglement, and voilà! Terbentuklah komunitas, dan karena komunitas itu hanyalah sekelompok manusia, pastilah ada konflik. Asumsi-asumsi dasar dari dua bidang ilmu ini menghasilkan seperangkat temuan yang berbeda dan setelah beberapa dekade akan membentuk model kebenaran yang bertikai.

Let’s say, suatu hari ada twit viral tentang Selebgram yang menikah dengan cara yang mewah, dan kamu punya dua teman yang berkomentar tentang ini. Satu berlatar belakang Ekonomi, dan satu lagi Sosiologi. The former would probably say something about istilah khusus dari bidang ilmunya, e.g. multiplier effect, bahwasanya pernikahan mewah adalah hal yang bagus secara moril karena harta mereka mengalir sampai ke bawah. Semua dapat jatah, mulai dari MUA pengantin, rangorang katering, butik tempat sewa gaun, fotografer, pihak pemilik gedung, and so greed is great! Let the rich flaunt their wealth! Teman ekonom kamu tersenyum dan menyebut ini sebagai efek yang mengali-lipatkan nilai Ekonomi secara total.

Ia menambahkan “Madame, daripada orkay orkay itu roleplay menjadi kelas menengah dan menyimpan ratusan juta di rekening nggak diapa-apain cuma ngebesarin sektor perbankan, mending mereka hamburkan di muka kita!?” Then your Sociology friend got heated, mukanya merah delima, dan mulai mengoceh tentang conspicuous consumption dan bagaimana Kaum Elit Indonesia saat ini tidak punya selera selain hanya mengikuti remahan ketinggalan-sepuluh-tahun dari ombak gegayaan hidup di tingkat global like damn they fuckin’ suck, bro, I wish we have better elites.

Dari contoh ini, jelas bahwa perkembangan Bahasa dan pembuatan istilah rumit (istilah, bukan kata) itu adalah konsekuensi logis dari proses komunikasi di tingkat komunitas. They allow us to make sense of complicated phenomenona that happen in larger groups of people.

Jadi, apa istilah rumit-namun-berguna yang kita bakal bedah hari ini?

Revealed Preferences

Revealed Preferences atau Preferensi-yang-Terungkap itu simpel. Sebuah istilah Ilmu Ekonomi, formulasi populernya kurang lebih “Apa yang kita lakukan itu lebih mencerminkan apa yang kita mau daripada apa yang kita katakan” atau dalam bahasa pasarnya, “Loe gausah bacot, loe bilang gini tapi loe lakuin gitu!”

Pada pendidikan S1, beberapa dari kita diajarkan cara survey yang paling dasar. Dosen pernah bilang “You can just ask people, students.” Apakah kamu mau permen yang warnanya merah atau biru? Bagaimana perasaan kamu terhadap regulasi terbaru pemerintah? Apa yang terjadi jika kamu tidak makan pagi hari ini? Lingkari dari angka satu sampai lima intensitas perasaanmu ketika saya mengambil iPhone kamu dan MELEMPARNYA ke gorong-gorong.

Well, turns out what people say they like or dislike might not necessarily be a truthful reflection of their preferences.

Mungkin preferensi mereka rawan untuk di-cancel. Mungkin apa yang mereka suka itu terkubur sangat dalam di lapisan bawah sadar. Maybe people just lie or that they don’t know themselves. Do you?

Jeng-jeng, terbitlah konsep revealed preferences.

Apa yang kita beneran beli? Bagaimana pola kelakuan kita kepada orang lain? Orang-orang seperti apa yang kita sudah pacari atau berhubungan dengan? If you say that you like the characteristic A/B/C in people and then you chose people with a character that is the polar opposites of A/B/C your whole waking life, then maybe your preferences are fake, aren’t they?

Penemunya, Paul Samuelson, membuat teori ini karena konsep utilitas yang ditemukan oleh para Ekonom pendahulunya tidaklah lengkap. Sebelum Samuelson, ada asumsi bahwa utilitas bisa didapat dengan cara menanyakan ranking preferensi. I give you a ranked list of goods, and you rank them or state an arbitrary number of how much you value their consumption. Ia kemudian berpikir “Uhh, sebentar abangda... kenapa tidak kita lihat saja apa yang mereka beli daripada nanya-nanya gak jelas?” Brilliant mind at work.

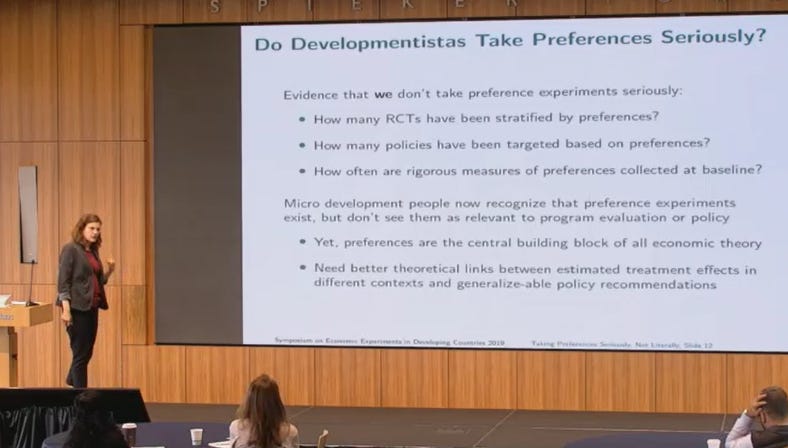

Fungsi awalnya bukan untuk menghakimi sesuatu yang mikro seperti pilihan pribadi seseorang, melainkan lebih makro: Asumsikan bahwa 36% orang di survei Nasional mengaku lebih suka produk yang ramah lingkungan, tetapi pola pembelian mereka tidak merefleksikan apa yang mereka bilang. Kesimpulan dari kasus ini adalah adanya ketidakcocokan dalam Preferensi-yang-Terucap (Stated Preference) versus Preferensi-yang-Terungkap (Revealed Preference).

Sebaiknya tidak digunakan untuk menyerang orang secara kasar, seperti “Lihat kan? Kamu mempunyai Macbook tapi sering ngeluh benci Kapitalisme. Hipokrit, preferensimu palsu!” yadda yadda, let’s not do this. Jika memang hal itu benar, maka gunakan kesimpulan itu di dalam konteks populasi (“Ternyata orang yang suka dengan ceramah yang berkaitan dengan amal, beneran lebih cenderung untuk berdonasi.. kok bisa?”)

Tapi buat apa kita tahu ada konsep ini? Well, I can’t say for now, tapi coba kita balik ke definisi historisnya yang lebih sempit, yaitu jika harga barang A dan B itu sama, maka ketika satu orang beli barang B, revealed preference-nya adalah B.

Barulah di kemudian hari, istilah ini berkembang luas dan diadopsi disiplin ilmu lain dan banyak digunakan pada kosakata populer. Whichever point in the historical spectrum in which you want to use the term’s meaning, istilah ini menjadi titik tumpu, menjadi intuition pump di mana kita bisa menafsirkan fenomena dengan lebih snazzy.

“Wait, hold it!” terdengar teriakan seseorang. “Gue punya beberapa bantahan.”

Bagaimana dengan kasus sakit mental atau tidak punya uang? Apa yang seseorang sebenarnya mau itu menjadi tidak dapat dicapai, sehingga logika Revealed Preferences tidak berlaku dong!

Bagaimana dengan tekanan sosial? Mau beli sajadah di Blok M, tapi teman-teman di sekeliling bakalan mengejek ya jadinya batal. Kenapa tidak online? Karena keputusan membeli tadi itu iman on the spot, bro, dan efeknya sudah pudar ketika balik ke rumah. Thus, revealed preferences aren’t revealed.

Perilaku dan pembelian seseorang doesn’t even matter that much. Bayangkan seorang sahabat yang tercandu suatu perbuatan dan bilang “I hate that I’m like this and it’s true I’m doing this but I cannot stop STOP SAYING THAT I WANT THIS!! Can you trust and listen to me?”

To the interlocutor I will say: Exactly! Justru karena teori niche ini sudah menjadi kosakata yang relatif umum, penggunaan maknawinya menjadi kabur, batasan-batasan eksperimentalnya meleleh, dan orang-orang saling berteriak di atas kepala masing-masing. The original definition has to assume a condition of “ceteris paribus”, which withheld other factors to be frozen including the price (objection 1) and social pressure (objection 2).

Tetapi tidak ada pihak yang punya kebenaran inheren tentang bentuk maknawi mana dari revealed preferences yang paling pantas dan yang paling benar. And nobody knows this better than the ones that are struggling to define and redefine very abstracted concepts—the academics themselves. Lihat paper dari tahun 2012* ini jika penasaran teknisnya. Tapi sekali lagi, bahwa banyak debat di bidang akademik formal tentang hal ini, bukan berarti bahwa kebenaran dari revealed preferences selalu berkubang di kawasan itu-itu saja. Setiap orang dan komunitas berhak untuk mendefinisikan ulang, and might the best epistemics win.

That’s the nature of language, inilah Udang di Balik Kata. Ada istihalah di semua istilah.

Constructed Preferences

“KEMBALI KE LAPTOP PREFERENCES!”, Nassim Taleb di bukunya Skin in the Game menulis tentang bagaimana Orang Kaya Baru (OKB) mengganti preferensi dan kesukaan mereka dengan preferensi orang kaya lainnya, dengan preferensi (hehe) kesukuan. Makanan yang paling bagus dan enak adalah makanan yang paling ribet preparasinya, yang paling mahal, yang paling memancarkan status.

Dinner consisted in a succession of complicated small things, with microscopic ingredients and contrasting tastes that forced you to concentrate as if you were taking some type of exam … There was so little that was familiar and so little that fit my taste buds … I left the place starving.

—Nassim Nicholas Taleb

Ia menyebut pola ini dengan istilah constructed preferences. Monkey business, yaitu monkey sees and monkey does 🙊

Alkisah, di platform bernama x dot com, seorang Influencer membuat postingan:

Banyak respon yang sudah ditulis, tetapi ada dua observasi yang menarik:

Pertama, “bukan buat yang mendang-mending” adalah teknik marketing yang mencap seolah-olah orang yang tidak mau membeli secangkir Bacha adalah yang miskin, yaitu yang diimajikan sering berkomentar “mendingan buat makan di warteg 20 kali!”

Kedua, respon ini mencatat bahwa aura tua-dan-mewah franchise Bacha Coffee adalah taktik marketing, dengan copy di websitenya tertera “founded in Marrakech in 1910*” padahal sama sekali tidak sesuai dengan fakta. Istana Dar el Bacha bukan merek kopi dan bukan juga tempat penggilingan; coffee chain tersebut sebenarnya baru dibuka tahun 2019. Taktik sama telah dipakai oleh sister brand mereka yaitu TWG yang mencantolkan angka 1837 di identitas brand-nya, seolah-olah mereka punya landasan sejarah yang kuno. Jadi, price premium yang diterapkan oleh Bacha Coffee ini mempunyai dasar dari brand image yang, walaupun tidak bisa dikatakan palsu, tetapi lebih bersifat simulakrum di tingkat tertentu daripada mendekati keaslian realita. Habitus yang ingin ditiru oleh influencer tersebut adalah habitus yang dangkal serta palsu.

Mengutip sebuah teks dari forum yang kuno:

The desert of the real* then occurs, I would say, when the content and meaning in the real has been drained away and replaced by a simulated, bland, cardboard model that has no presence, it is a husk that affects no replacement for reality.

—Poster bernama “Extant”

So true, Extant.

Simbol (yang) Saussurean

Contoh Bacha di atas menunjukkan bahwa Bahasa bukan hanya berwujud keluarnya kata-kata dan kalimat, melainkan juga menghasilkan impresi simbolik di otak yang menempel dengan kuat.

Simbolik?

Well, Istilah atau Bahasa ternyata mempunyai perwujudan yang lebih primal, lebih dasar: Simbol. Simbol pula mempunyai gumpalan makna, menghasilkan emosi, dan bisa memantik imajinasi. Pada kasus Bacha Coffee, kita bisa merunut rantaian simboliknya: Simbol Kuno → Simbol Terpercaya → Simbol Kualitas → Simbol Mahal → Perilaku Kerelaan Membeli.

Ferdinand de Saussure, seorang ahli bahasa dari Swiss, menemukan suatu teori yang menjadi dasar dari logika ini, namanya signifier dan signified, atau Simbol dan yang Disimbolkan. Dalam buku-buku memang biasanya disebut sebagai “penanda dan petanda”, tetapi kurang intuitif, jadi gue rubah.

Anyway, yang Disimbolkan itu adalah REALITA apa adanya, the sweat pouring down our brow in a hot summer dan kopi hangat yang lambung pasti berontak jika diminum. Sementara Simbol adalah bentuk fonetik yang keluar dari mulut dan dicerna oleh akal. Masih ingat perbedaan antara ظ, ذ, dan ز?

Tiap huruf dihasilkan oleh susunan dan posisi lidah yang berbeda, tetapi bukan itu saja: Tiap bunyi yang dihasilkan kemudian dibedakan secara subjektif oleh pendengarnya. Seorang Qatari dapat jelas menyimak kontras dari rangkaian pelafalan tersebut, sementara itu warga negara Amerika mungkin mempunyai kesulitan berlebih. Kombinasi dari bunyi itu menjadi Simbol, yang kemudian menyimbolkan yang Disimbolkan.

Di sini kita mendapatkan suatu pencerahan: Bahwasanya apa yang disebut dengan REALITA, atau yang Disimbolkan, tidak bisa sepenuhnya ditangkap lewat Simbol, lewat Bahasa.

Shuzan held out his short staff and said, "If you call this a short staff, you oppose its reality. If you do not call it a short staff, you ignore the fact. Now what do you wish to call this?"

It’s signifiers all the way down. Apel adalah Simbol yang kita gunakan untuk merujuk pada sebuah-jenis-buah, namun tidak bisa berdiri mandiri secara maknawi; Apel adalah bukan-pisang, bukan-jeruk, dan bukan-mangga, sebuah bentuk-tekstur-rasa-objek yang memiliki seperangkat sifat fisik tertentu yang dikaitkan dengan bunyi “Apel”, namun Apel dalam bahasa lain bisa disebut Apel = Apple = تفاحة = 苹果 = स्याऊ = äpple tetapi dengan bunyi-bunyi yang berbeda pula, yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan alami/hubungan yang inheren antara Simbol dan yang Disimbolkan.

The Map is Not The Territory, peta yang kita punya tidak merujuk langsung kepada REALITA yang sesungguhnya.

Setiap Kata, Istilah, atau Simbol mendapatkan “paketan makna” masing-masing bukan (hanya) dari hubungan dengan REALITA, tetapi dari perbedaannya dengan simbol-simbol lain.

Untuk memahami "Apel," kita harus mendefinisikan Simbol lain di dalam jaringan semantik seperti “buah”, “pohon”, “manis”, tetapi karena semua Simbol didefinisikan berdasarkan hubungannya dengan jaringan-simbolik, maka semua makna pada akhirnya bersifat relasional, terbentur-bentuk melalui kontras dan persamaan dengan simbol-simbol lainnya ad infinitum.

. . . many recent interpretability results from LLMs, which demonstrate that for the layers near the middle of them, the "probabilistic information" being worked with (activations, attention heads' attention, and forth) is semantic, expressing aspects and relationships of related meanings and concepts, rather than being symbolic, and that apparently almost any human language can in fact be translated into much the same set/ontology/embeddings of meanings and concepts (as one would have expected from the fact that translation is normally possible)

But wait, it gets even better.

What is outside of language? Apa yang tidak-bisa-didefinisikan? Indra penciuman, mungkin, kecuali buat para fragheads. Perasaan-perasaan subtil dan terasa-metafisis, seperti iman atau suatu bentuk cinta yang didasari puluhan tahun pengalaman.

Mungkin makna juga tidak bisa didefinisikan secara baik. After all, what is meaning? Bahwa banyak kegalauan tentang “duh arti hidup gue apa ya” menunjukkan bahwa makna sendiri tidak bisa.. dimaknakan secara sempurna, karena REALITA tidak mempunyai konsep makna secara alami. Buktinya? Coba tunjuk dengan jari, mana yang disebut dengan “Makna”, tidak ada kan?

“Tetapi bukannya makna bisa dirasakan dengan hati? I feel purposeful in my life.”

Sure. Mengutip dari awal tulisan ini,

Sebuah gumpalan expérience indifférenciée yang berisi makna-KBBI, makna-emosi, makna-memori, makna-imajinasi, dan banyak makna lainnya yang terlalu tipis batasannya untuk disebut sebagai hal yang terpisah.

Mungkin makna itu berbentuk kopong atau nebulous, tidak permanen, selalu berubah. Ada dan tiada secara bersamaan, tergantung konteks. Dari Saussure kita belajar bahwa sebuah istilah itu didefinisikan oleh hubungannya dengan semua istilah lainnya, dan mungkin makna juga begitu. Makna dapat berbentuk indrawi, tetapi bisa pula berbentuk pure abstraction. The point is, we don’t have to precisely define or make a coherent system of abstractions to refer to something dan bisa saja suatu konsep, perasaan, atau makna itu kopong dan berisi secara bersamaan: Superposisi.

Maka apa yang disebut dengan realita? Well, menurut hemat penulis, realita itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Simbol “Bunga” itu palsu dan berubah-rubah, tetapi objek-bunga yang kita petik, lihat, dan cium: Itu adalah kebenaran. Meminum air itu kebenaran, tetapi bukan kalimat “meminum air” maupun “itu kebenaran”, bukan pula konsep atau imaji yang dibayangkan ketika membaca kalimat tersebut. Simpelnya adalah pengalaman minum air, tidak kurang dan tidak lebih. Moment-to-moment. Instant-of-Instants.

Jadi, Preferensimu Apa?

Bukan kebetulan bahwa contoh yang dipakai dalam eksplorasi bahasa-dan-makna ini adalah tentang preferensi. Preferensi adalah hasrat, dan hasrat adalah keinginan, dan keinginan bersumber dari apa-yang-dibayangkan, dan bayangan (imajinasi) itu bersumber dari memori, dan memori bersumber dari kejadian, dan kejadian bersumber dari kontak antara panca indra dengan objek-interaksi, tetapi sebelum kontak tersebut terjadi, otak sudah terlebih dahulu membuat filter dalam experiencing yang berbentuk Bahasa.

Imagine someone saying “…gue gak suka makan yang di bawah 50 ribu tjuy!” maka ketika kejadian makan-murah terjadi, memori yang terbentuk bukanlah memori yang baik, kemudian menciptakan bayangan dan imajinasi yang tidak disukai, kemudian membentuk ketidaksukaan, dan dari ketidaksukaan itu muncul semacam penderitaan ketika harus makan di bawah nilai 50 ribu, sementara rasa asin tetaplah terasa asin oleh lidah, dan pengindraan lidah tidak mengerti Bahasa.

Yang lidah tahu hanyalah mengirimkan sinyal biokimia menjadi persepsi rasa di otak lewat tunas pengecap (tastebuds) yang tersebar di permukaan lidah, langit-langit mulut, dan tenggorokan. Molekul makanan yang menyentuh tastebuds kemudian disambut oleh reseptor-reseptor protein yang khusus, misalnya T2R yang diaktivasi oleh rasa pahit atau rasa manis jika reseptornya T1R2. Sinyal listrik sekaligus biokimia yang dihasilkan kemudian ditafsirkan oleh otak, menjadi rasa enak.

Pada kasus Bacha Coffee, the buyers feel good when they see that they’re shopping for a cup of coffee from a distinguished franchise which was founded over a 100 years ago. Sementara itu, ternyata mereka tidak kuno, tidak pula otentik. Sementara itu, otentisitas juga definisi istilahnya mungkin tidak jelas, as we have learned from the previous part. So where do they draw their feeling from? Ketika meminum kopi, mana yang lebih terasa: Kopinya di lidah, atau perasaan mewah-bersejarah?

These are all obvious. Konsekuensinya adalah, ada perbedaan antara mengetahui dan mengalami. Dua orang dengan ciri-ciri fisik dan keadaan sosioekonomi yang sama persis bisa berbeda pikirannya; yang satu depresi dan yang satu tidak sama sekali. Begitu pula ada perbedaan dengan mengalami-tanpa-Bahasa dan mengalami-dengan-saringan-Bahasa. Can you experience things without referring to anything? Can you let go of language and concepts and meaning?

The difference of whether we’re able to switch between the two is just about practice.

this isn’t really about what it says on the tin

Ada udang di balik kata, ada derita di balik bahasa, namun banyak juga manfaatnya.

Revealed preferences mungkin tidak sempurna, tetapi bisa menjadi tumpuan untuk bicara hal yang menarik seperti bagaimana caranya negosiasi preferensi dan bahkan jikalau memang perilaku individu kurang bisa dihakimi melalui teori tersebut, ia masih mempunyai explanatory power yang kuat pada tingkat makro (besar). Dalam hal governance, bahkan ketika sangat sulit untuk tahu kemauan masyarakat, metode via negativa dapat membantu untuk menghapus konstruk preferensi yang lebih salah, sehingga dapat membentuk kebijakan publik dengan lebih-benar, termasuk operasionalisasi dari definisi “Mau” dan “Tidak mau” yang kemudian menjadi serangkaian pertanyaan yang kita tulis di survey.

We should ask: Are we really thinking of what the people want when we can’t even reliably define what they want? Do we render the wrong judgement to their shape-of-preferences*?

I’m cutting it short. There’s quite a bit more that I want to communicate, and this post is part of the effort. Bagi yang belum tahu, tulisan ini memuat banyak istilah tidak-biasa yang ditandai dengan tanda hyperlink seperti ini, sehingga cukup klik link tersebut untuk membaca lebih lanjut. If you’re interested in reading more, please subscribe, it’s free. Sampai jumpa!